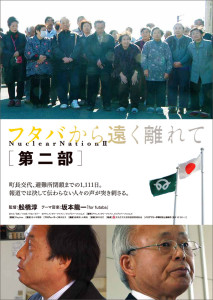

『フタバから遠く離れて』などの舩橋淳監督が、福島第一原子力発電所事故により

避難生活を続ける福島県双葉町の人々の約3年間を追い掛けたドキュメンタリー。

前作では埼玉県の高校に全町避難した後の9か月を描き、続編ではそれ以降の住民たちの苦難を映す。

井戸川克隆前町長の辞任劇や、中間貯蓄施設の建設計画などの現実を活写。

家に戻るあてもなく耐え忍ぶ高齢者たちや、分断された家族の悲劇に胸が詰まる。

あらすじ

東日本大震災後に起きた福島第一原子力発電所の事故により、

町ごと埼玉県に移転せざるを得なかった福島県双葉町の住民たち。

2012年を迎え、原発事故から1年が過ぎようとしても約7,000人の双葉町民の避難生活は継続していた。

長引く避難生活への不満が募る中、当時の井戸川克隆町長と議会が対立し、

議会で町長の不信任案が可決される。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

映画の上映後、船橋淳監督の話があった。

撮影は400時間にも及んだそうだ。それを2時間で編集しているため、

本に、具体的に書かれている。

若い人達が、映像に映る事が少ないのは、400時間の中でのいろんな配慮が

あっての事だと言われた。

厳しい現実ばかりを突きつけられるのだが、その中で、

作業員の一人の方が、「40年の間、私達は確かに恩恵を受けて来たのだ。

それは確かな事なんです。父もそこで働き続けていた。震災2ヶ月後になくなった。

絶対に安全だという事を言い続けていた。

本当のところ、あんなところは、誰も行きたくないですよ。

今は何故行くのかと言われたら、つくったもんの決着を着けるために行っている。

30年かかると言われているが、100年か、それ以上かも知れない。

でも、決着をつけにいくのです。」

作業員は毎日6000人働いている。

町の人達は分断されて行く。避難所に長く居る人達と、仮設住宅に入っている人達、

いろんな所での亀裂がはいる。これが現実。

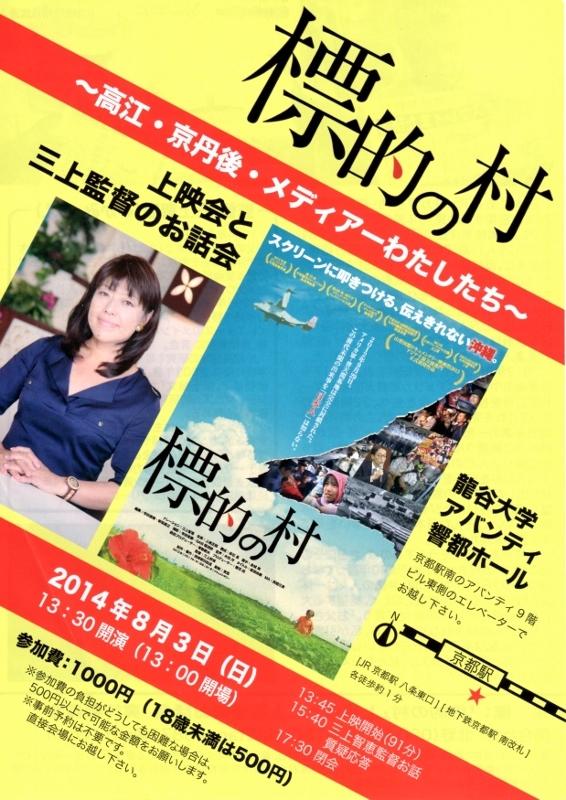

観ていて、沖縄も原発も同じなんだと感じる。

監督と少し言葉を交わした時、原発の事をもっと関西の目で見て下さい。

と厳しく言われた。胸にぐさりと刺さる想いだった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

監督の本、プロローグのなかより・・・・・。

遠く離れた犠牲は知らなくてもよいように便利にできているのが「文明」である。

牛肉を食べるときに屠蓄のことを考えなくてもよいように。

印鑑を押す時に、ケニヤでの巨象の密猟を思い浮かべなくてもよいように。

原発もそんな文明が生み出した、遠く離れた地方に犠牲を強いて、

それを何食わぬ顔でやり過ごすための便利な目隠しであることが現在明らかに、

なってきている。私達はそろそろそんな文明を疑ってかかることを、

始めてみる地点に立っているのではないだろうか。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー